はじめまして!株式会社HIKEの広報を担当しています「アイコ」です。今回は「業務改善のためのPDCAサイクル」についてお話しします。

業務効率化や生産性向上を目指している方なら、一度は「PDCAサイクル」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

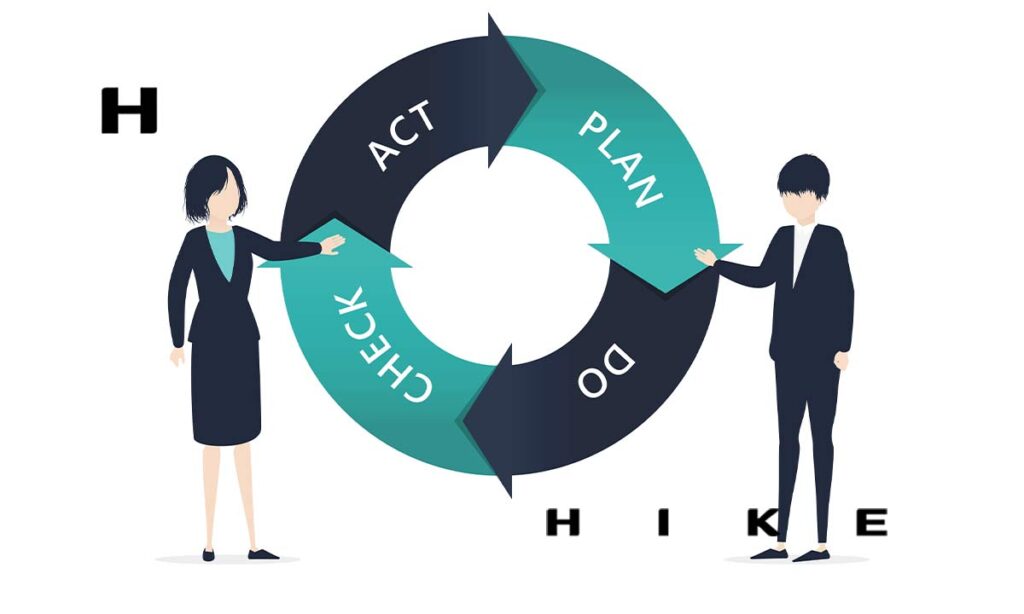

PDCAサイクルは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善) の4つのステップを繰り返すことで、業務の質を向上させるための手法です。

でも、実際には「言葉は知っているけど、具体的にどうやって回せばいいのかわからない」「効果があるって聞くけど、うまく活用できていない」と感じている方も多いのではないでしょうか。私自身も、最初は同じ悩みを抱えていました。

実際に、株式会社HIKEでもPDCAサイクルを活用して業務改善に取り組んでいます。

特に、ITツールの導入やデジタル化支援を行う際には、クライアントごとに異なる課題に対応するために、このサイクルをフル活用しています。PDCAサイクルをうまく回すことで、計画の精度が上がり、実行後の改善点が明確になり、より効率的な業務運用が可能になるのです。

近年、ビジネス環境は急速に変化しています。特に、デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、企業は迅速な意思決定と行動が求められています。そこで重要になるのが、PDCAサイクルを使った柔軟な対応力です。

例えば、新しいITツールを導入する際には、まず計画(Plan)を立て、実際に試してみて(Do)、結果を評価し(Check)、必要に応じて改善(Act)します。このプロセスを繰り返すことで、ツールの定着化をスムーズに進めることができるのです。

さらに、PDCAサイクルは単なる業務改善だけでなく、新しいビジネスモデルの構築や、マーケティング戦略の見直しにも応用できるため、あらゆる業界で注目されています。

このブログを執筆しているのは「株式会社HIKE」です!

株式会社HIKE(ハイク)| HIKE.inc は、さまざまな企業様のIT化・デジタル化・DX化に寄り添い、共に歩むパートナーです。それぞれの領域に特化したプロフェッショナルが、相談・導入・運用・活用まで親身にサポートいたします。

目次(Contents)

第一部:PDCAサイクルとは?基本の理解から始めよう

PDCAサイクルは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善) の4つのステップを繰り返すことで、業務の質を向上させるための手法です。このサイクルを回すことで、計画の精度が上がり、実行後の改善点が明確になり、継続的な業務改善が可能になります。

私自身も最初は「PDCAサイクルってなんだか難しそう…」と思っていました。でも、実際に株式会社HIKEでの業務に取り入れてみると、計画的に物事を進められるだけでなく、失敗から学び、次に活かすことができるので、今では欠かせないツールとなっています。

PDCAサイクルの基本ステップ

PDCAサイクルの4つのステップを順番に見ていきましょう。

1. Plan(計画)

最初のステップは「Plan」、つまり計画を立てることです。

目標を設定し、その目標を達成するための具体的な計画を立てます。この際、「誰が」「何を」「いつまでに」「どうやって」行うのかを明確にすることが重要です。

- 例:業務改善の計画

例えば、社内の情報共有が遅れているという課題に対して、情報共有ツールを導入する計画を立てます。このとき、以下のように具体的に決めておきます。

- 誰が:情報システム部が主導で、全社員が利用

- 何を:新しい情報共有ツール(例:Slack、Microsoft Teams)を導入

- いつまでに:来月末までに全社員が利用開始

- どうやって:導入前に全社員への説明会を実施し、マニュアルを配布

Planのポイント

- 目標を明確に設定する

- 数値化できる指標を設定する(例:導入後1ヶ月で利用率80%を達成)

- 具体的な手順を決めておく

株式会社HIKEでは、クライアント企業と丁寧なヒアリングを行い、課題を明確化したうえで、最適な計画を提案しています。これにより、クライアント様は「何をすれば良いのか」が明確になり、スムーズに次のステップに進むことができます。

2. Do(実行)

次に「Do」、計画に基づいて実行します。

このステップでは、計画通りに進めることを意識するのがポイントです。しかし、実行中に想定外の問題が発生することもあります。その場合は、柔軟に対応しながら、記録を残しておくことが大切です。

- 例:情報共有ツールの導入を実行

- 全社員にツールのインストールを促す

- 説明会を開催し、ツールの使い方をレクチャー

- 導入後1週間、使い方に関する質問を受け付ける窓口を設置

Doのポイント

- 計画通りに進めるが、問題が発生した場合は臨機応変に対応する

- 実行中の記録を取る(例:利用率の推移、社員からのフィードバック)

- 実行結果が計画に対してどうだったのかを後で評価できるようにしておく

私が関わったプロジェクトでも、実行中に予期しないトラブルが発生することは少なくありません。でも、事前に計画を細かく立てておくことで、迅速に対応することができ、結果的にスムーズに進めることができました。

3. Check(評価)

「Check」は、実行結果を評価するステップです。

計画通りに進められたか、目標は達成できたかを確認します。また、問題点や課題を洗い出すことで、次のステップである「Act(改善)」につなげます。

- 例:情報共有ツール導入後の評価

- 利用率が目標の80%に達しているか確認

- 社員からのフィードバックを集めて、使いづらい点がないかチェック

- 導入前と比べて情報共有のスピードが改善されたかを確認

Checkのポイント

- 定量的な指標(例:利用率、情報共有のスピード)を用いて評価する

- 定性的なフィードバック(例:社員の声)も取り入れる

- 問題点を具体的に洗い出す

4. Act(改善)

最後に「Act」、評価結果をもとに改善を行うステップです。

ここでは、問題点を改善するための対策を講じ、次の「Plan」に反映させます。この繰り返しが、業務改善の鍵となります。

- 例:情報共有ツールの改善

- 利用率が低い部署に対して追加の研修を実施

- 社員からのフィードバックをもとに、使いやすいマニュアルを作成

- ツールの操作が複雑な部分を、設定変更やプラグイン導入で改善

Actのポイント

- 改善点を明確にする(例:利用率を80%から90%に引き上げる)

- 次のサイクルに反映させる計画を立てる

- 改善の効果を測定するための指標を設定する

PDCAサイクルのメリットと注意点

PDCAサイクルを活用することで、以下のメリットが得られます。

- 継続的な業務改善が可能

- 計画的に業務を進められるため、無駄が減る

- 失敗を次に活かすことで、組織全体の成長につながる

しかし、一方で注意点もあります。

- Check(評価)をおろそかにすると、効果が半減する

- Act(改善)を実行しないまま次のPlanに進むと、同じ失敗を繰り返す

株式会社HIKEでは、この注意点を踏まえ、PDCAサイクルの各ステップをしっかりとサポートしています。特に、評価(Check)と改善(Act)を徹底することで、クライアント様の業務改善を成功に導いています。

第二部:PDCAサイクルの具体例と活用法

PDCAサイクルを理論として理解しても、実際の業務にどう適用するかが重要です。

今回は、具体的な実践例を交えながら、PDCAサイクルの活用法を詳しく解説します。

私自身も、株式会社HIKEでシステムエンジニアとして働く中で、PDCAサイクルを日常的に活用しています。特に、ITツールの導入や運用支援、伴走支援を行う際には、PDCAサイクルを回すことで、クライアント様の課題を的確に解決しています。

実践例①:業務改善におけるPDCAサイクル

ケース:営業部門の業務効率化

営業部門で、「営業報告の作成に時間がかかりすぎている」という課題がありました。そこで、PDCAサイクルを活用して業務改善を図ります。

Plan(計画)

まずは「Plan」、業務効率化のための計画を立てます。

- 目標:営業報告作成にかかる時間を1日あたり30分短縮する

- 手段:営業管理ツール(例:Salesforce)を導入し、報告作成を自動化

- スケジュール:3ヶ月以内に全営業担当者が利用開始する

- 責任者:営業マネージャーが主導し、システム担当がサポート

Planのポイント

- 具体的な目標(数値化できるもの)を設定する

- 誰が何をするのかを明確にする

- 現場の意見を取り入れることで、現実的な計画を立てる

Do(実行)

次に「Do」、計画に基づいてツールを導入します。

- 営業管理ツールを導入し、営業担当者に操作説明会を実施

- 利用マニュアルを配布し、操作の習得を支援

- 初期段階での操作サポート窓口を設置して、質問に対応

Doのポイント

- 計画通りに進めることを意識する

- 実行中の問題点を記録し、次の評価(Check)に活かす

- サポート体制を整え、スムーズな導入を図る

私も実際にクライアント様へのツール導入支援を行う際、現場の混乱を最小限にするために、導入前の説明会や導入後のサポート窓口を設けています。これにより、ツールの定着化をスムーズに進めることができました。

Check(評価)

「Check」では、実行結果を評価します。

- 営業報告の作成時間を導入前と比較して、30分短縮できたかを確認

- 利用率を測定し、全営業担当者がツールを活用しているかをチェック

- 営業担当者からのフィードバックを収集し、操作性に問題がないかを確認

Checkのポイント

- 数値データを用いて、効果を具体的に測定する

- フィードバックを収集して、現場の意見を反映させる

- 問題点を明確にし、次の改善(Act)に繋げる

Act(改善)

最後に「Act」、評価結果を基に改善を行うステップです。

- 利用率が低い担当者に対して追加の操作研修を実施

- 営業報告のフォーマットを見直して使いやすくする

- 営業管理ツールの設定変更やカスタマイズを行い、操作性を向上

Actのポイント

- 改善点を具体的に設定する(例:利用率を80%から90%に引き上げる)

- 改善の効果を測定するための指標を設定する

- 次のPlan(計画)に反映させ、サイクルを繰り返す

株式会社HIKEでは、Check(評価)とAct(改善)を徹底することで、PDCAサイクルを確実に回しています。この取り組みによって、クライアント様は持続的な業務改善を実現しています。

実践例②:デジタルツール導入におけるPDCAサイクル

ケース:リモートワークのコミュニケーション効率化

リモートワークが増える中、社内コミュニケーションの効率化が課題となっている企業は多いです。株式会社HIKEでも、リモートワーク推進のためのデジタルツール導入支援を行っています。

- Plan: Slackを導入してコミュニケーションを迅速化

- Do: 操作説明会を実施し、全社員が利用開始

- Check: コミュニケーションのスピードが向上したかを測定

- Act: フィードバックをもとに、設定のカスタマイズや追加の研修を実施

PDCAサイクルの応用例

PDCAサイクルは、業務改善だけでなく、マーケティング戦略の見直しや新規事業の立ち上げなど、様々なシーンで応用できます。

- マーケティング戦略のPDCAサイクル

- Plan:ターゲット層に合わせた広告戦略を立てる

- Do:SNS広告を実施

- Check:広告の効果を測定(クリック率、CV率)

- Act:効果の高かった広告を強化し、低かったものは改善

- 新規事業の立ち上げのPDCAサイクル

- Plan:市場調査を基に、事業計画を立てる

- Do:テストマーケティングを実施

- Check:顧客の反応や売上データを分析

- Act:事業計画を修正し、本格展開に備える

株式会社HIKEのPDCAサイクル支援

株式会社HIKEでは、PDCAサイクルを用いた業務改善の支援を行っています。

特に、ITツールの導入から運用支援、伴走支援まで、一貫したサポートを提供しているため、クライアント様は安心してPDCAサイクルを回すことができます。

また、低価格・高品質なサービスを提供しているため、コストを抑えつつも効果的な業務改善が可能です。PDCAサイクルを定着化させるための伴走支援も行っているため、継続的な改善を実現できます。

第三部:PDCAサイクルを成功に導くコツ

PDCAサイクルを取り入れたものの、「うまく回せない」「計画倒れになってしまう」と感じている方は多いかもしれません。実は、PDCAサイクルを効果的に回すには、いくつかのコツがあります。

私自身も、株式会社HIKEでシステムエンジニアとして働く中で、PDCAサイクルを試行錯誤しながら活用してきました。その経験を踏まえて、PDCAサイクルを成功に導くためのポイントを解説します。

1. 計画(Plan)の精度を上げる

PDCAサイクルを成功させるための最初のステップは、計画(Plan)を緻密に立てることです。

計画が曖昧だと、その後の実行(Do)や評価(Check)がうまくいかず、改善(Act)に繋がりません。

- 目標は具体的に設定する

例えば、「売上を上げる」ではなく、「次の四半期で売上を20%アップする」というように、数値化された目標を設定します。 - 達成基準を明確にする

目標を達成するための基準を明確にすることで、評価(Check)がスムーズに行えます。- 例: 目標達成の基準を「週ごとに売上が5%ずつ上昇する」と設定する。

- 例: 目標達成の基準を「週ごとに売上が5%ずつ上昇する」と設定する。

- リスクを事前に想定する

計画段階でリスクを想定し、対策を立てておくことで、実行中に問題が発生しても柔軟に対応できます。- 例: 販売促進キャンペーンの反応が悪かった場合の代替案を準備しておく。

2. 実行(Do)はスピーディーに、記録を残す

実行(Do)段階では、計画に基づいてスピーディーに進めることがポイントです。

また、実行中の記録を残すことで、評価(Check)が正確に行えます。

- 計画通りに実行する

実行中に迷わないよう、事前に計画を詳細に立てておくことが重要です。

もし計画通りに進められなかった場合は、なぜうまくいかなかったのかを記録しておきましょう。 - 進捗状況を定期的に確認する

長期のプロジェクトの場合、途中で進捗を確認し、必要に応じて修正を加えることが必要です。

これにより、計画倒れを防ぐことができます。 - 実行中の課題をメモする

実行中に発生した課題や改善点を記録することで、次のCheck(評価)での精度が向上します。- 例: 新しい営業管理ツールの操作に時間がかかった場合、その原因をメモしておく。

株式会社HIKEでは、実行中の課題を記録し、それを基に評価(Check)を行うことで、次のサイクルに反映させています。これにより、継続的な業務改善が実現できています。

3. 評価(Check)は定量と定性の両面から

評価(Check)では、定量的なデータと定性的なフィードバックの両方を用いることが成功の秘訣です。

- 定量的な評価

数値データを基に、目標が達成できたかを客観的に判断します。- 例: 売上、アクセス数、作業時間の短縮率など

- 例: 売上、アクセス数、作業時間の短縮率など

- 定性的な評価

現場の意見や感想など、数値に表れない部分を評価します。- 例: 社員の意見、顧客のフィードバック、操作性に対する感想

- 例: 社員の意見、顧客のフィードバック、操作性に対する感想

- 成功要因と課題を明確にする

成果が出た要因を分析し、次回も成功するための再現性を確保します。

また、課題を具体的に洗い出し、次の改善(Act)につなげます。

4. 改善(Act)は早めに、小さく回す

改善(Act)では、早めに小さく改善を行うことがポイントです。

大きな変更を加えるのではなく、小さな改善を積み重ねることで、リスクを最小限に抑えながら効果を高められます。

- 早めの改善を心がける

評価(Check)で課題が見つかったら、すぐに改善を行うことで、問題を長引かせずに済みます。 - 小さな改善を積み重ねる

一度に大きな改善を目指すのではなく、小さな改善を繰り返すことで、着実に成果を上げることができます。- 例: マニュアルを少しずつ修正していく、操作性を改善するための設定変更を行う

- 例: マニュアルを少しずつ修正していく、操作性を改善するための設定変更を行う

- 次のPlanに反映する

改善結果を次のPlan(計画)に反映させることで、PDCAサイクルが継続的に回ります。

関連記事:

IT活用で業務をスムーズに!初心者でもできる業務効率化の手順ガイド:

https://www.hike-inc.com/blog/beginners-business-efficiency/

よくある質問と答え

PDCAサイクルは業務改善に有効な手法ですが、「どうやって回せばいいの?」や「失敗したときはどうすればいいの?」など、初心者の方が抱える疑問も多いと思います。

今回は、PDCAサイクルに関するよくある質問を5つ取り上げ、それぞれ丁寧に解説します。

質問①:PDCAサイクルはどのくらいの期間で回すのが良いの?

回答:

PDCAサイクルの期間は、業務内容や目的に応じて調整することがポイントです。

- 短期間(1週間~1ヶ月): ITツールの導入検証、マーケティング施策のABテストなど

- 中期間(3ヶ月~半年): 業務プロセスの改善、新商品・サービスの導入など

- 長期間(1年~数年): 組織改革、経営戦略の見直しなど

短期間のサイクルは、スピーディーに改善を繰り返すことで、迅速に効果を確認できます。

一方、長期間のサイクルは、大規模な施策や戦略に対して有効です。

株式会社HIKEでは、クライアントの業務内容や課題に応じて、最適なサイクル期間を提案しています。

特に、ITツールの導入検証では1ヶ月単位の短期サイクル、業務プロセスの改善では3ヶ月単位の中期サイクルを推奨しています。

質問②:PDCAサイクルを回す際の注意点は?

回答:

PDCAサイクルを成功させるためには、以下の3つの注意点を意識しましょう。

- Check(評価)をおろそかにしない

- 評価が不十分だと、改善点が見えにくくなり、同じ失敗を繰り返すことになります。

- 定量的なデータ(売上、作業時間など)と、定性的なフィードバック(社員の声、顧客の意見)をバランスよく取り入れることが重要です。

- Act(改善)を実行しないまま次のPlanに進まない

- 改善(Act)をしっかり行わないと、次のPlanに反映されず、サイクルが断絶してしまいます。

- 小さな改善を積み重ねることで、リスクを最小限に抑えながら進めましょう。

- 柔軟に修正することを恐れない

- PDCAサイクルは完璧に回す必要はありません。途中で問題が見つかった場合は、柔軟に修正し、再度実行(Do)することが成功の鍵です。

株式会社HIKEでは、評価(Check)と改善(Act)を徹底するためのサポートを行っています。

特に、定量データの分析と現場の声を反映させる評価手法を組み合わせ、効果的な改善策を提案しています。

質問③:失敗したときはどうすればいいの?

回答:

PDCAサイクルは失敗しても構いません。 むしろ、失敗から学び、次に活かすことが重要です。

- 失敗を隠さず、正直に評価する

- 失敗した原因を分析し、次のPlanに反映させることで、成功の可能性を高められます。

- 例:新しいツール導入で利用率が低かった場合、使い方が複雑だったのか、社員の理解が足りなかったのかを明確にする。

- 小さな失敗を繰り返して成長する

- 一度に大きな変革を行うのではなく、小さな変更を繰り返すことで、失敗の影響を最小限に抑えながら改善できます。

- 失敗を共有して、組織全体の知見にする

- 失敗事例を共有することで、同じ失敗を繰り返さない組織風土を作り出します。

株式会社HIKEでは、失敗を前向きに捉え、改善の糧にする文化を大切にしています。

クライアント様にも、失敗を恐れず、次に活かすPDCAサイクルの回し方をサポートしています。

質問④:PDCAサイクルはどのような業務に向いているの?

回答:

PDCAサイクルは、継続的な改善が求められる業務全般に向いています。

- 業務プロセスの改善(例:業務フローの見直し、作業時間の短縮)

- 品質管理(例:製品の不良率の低減、サービスの品質向上)

- マーケティング施策の検証(例:広告の効果測定、キャンペーンの最適化)

- 人材育成(例:研修プログラムの効果測定、教育内容の改善)

株式会社HIKEでは、ITツールの導入支援や業務プロセスの改善など、幅広い業務に対してPDCAサイクルを適用しています。

また、伴走支援を行うことで、クライアント様がPDCAサイクルを自分たちで回せるようにサポートしています。

質問⑤:PDCAサイクルと他の改善手法との違いは?

回答:

PDCAサイクルは、継続的な改善を目的としていますが、他にも様々な改善手法があります。

- OODAループ:

- Observe(観察)→ Orient(状況判断)→ Decide(意思決定)→ Act(行動)

- 迅速な意思決定とスピード重視の改善に向いています。

- CAPDサイクル:

- Check(評価)→ Act(改善)→ Plan(計画)→ Do(実行)

- 最初に現状評価から始めることで、より精度の高い計画を立てられます。

- 改善手法との比較表

| 手法 | 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|---|

| PDCA | 継続的な改善、段階的なプロセス改善 | 業務プロセスの改善、品質管理 |

| OODA | スピード重視、迅速な意思決定 | 変化の激しい環境、緊急時の対応 |

| CAPD | 現状評価からスタート、計画精度が高い | 問題解決の精度を高めたい場面 |

株式会社HIKEでは、クライアントの課題に応じて、PDCAサイクルをはじめ、OODAループやCAPDサイクルなど、最適な改善手法を提案しています。

株式会社HIKEに頼むメリット

PDCAサイクルを効果的に回すためには、計画の精度を上げることや評価の徹底、継続的な改善が欠かせません。しかし、実際にはこれらをうまく実践できず、途中で挫折してしまうという声をよく耳にします。

そこで、株式会社HIKEにPDCAサイクルの導入支援を依頼するメリットを詳しくご紹介します。

株式会社HIKEでは、ITツールの導入から運用支援、伴走支援まで、一貫したサポートを提供しているため、クライアント様は安心してPDCAサイクルを回すことができます。

メリット①:計画(Plan)の精度を高めるヒアリング力

PDCAサイクルの第一歩である計画(Plan)を緻密に立てるためには、現状の課題を正確に把握することが重要です。

しかし、「課題が曖昧で、どこを改善すれば良いのかわからない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。

株式会社HIKEでは、クライアントとの丁寧なヒアリングを通じて、曖昧な課題を明確な要件定義に落とし込むことを得意としています。

特に、現場の声を重視し、経営層の目標と現場の実情を踏まえた計画を立てることで、現実的かつ実行可能なPlanを作成しています。

- ヒアリングのポイント

- 現状の業務フローの把握

- 現場の課題とニーズの確認

- 経営層が求める成果やKPIの明確化

- 具体例:業務改善のヒアリング

営業部門の業務効率化を図るために、営業担当者とマネージャー両方にヒアリングを実施。- 営業担当者:「営業報告が煩雑で時間がかかる」

- マネージャー:「報告の精度を高め、迅速に状況を把握したい」

- これらの意見を踏まえ、営業管理ツール(Salesforce)の導入計画を立て、

- 営業報告の自動化による効率化

- マネージャーがリアルタイムに進捗を確認できるダッシュボードの構築

を提案しました。

結果、営業報告にかかる時間を40%削減し、マネージャーは迅速な意思決定が可能になりました。

メリット②:実行(Do)を支援する伴走型サポート

計画を立てた後、実行(Do)をスムーズに進めるためには、専門知識と経験が必要です。

しかし、「実行中に問題が発生して、どう対処すれば良いかわからない…」という悩みは少なくありません。

株式会社HIKEでは、伴走支援を行うことで、実行中のサポートを徹底しています。

- 実行計画の詳細化:各タスクを具体化し、誰が、いつ、何をするのかを明確に設定

- 進捗管理とフィードバック:進捗をリアルタイムで確認し、問題が発生した場合は迅速に対策を講じる

- 専門スタッフのサポート:システムエンジニアやITコンサルタントが現場の悩みに対応し、スムーズな実行を支援

私自身も、システムエンジニアとしてプロジェクトに携わる中で、クライアント様からの質問や不安に丁寧に対応しています。

特に、ITツールの導入時には操作方法の説明会を実施し、導入後のサポート窓口を設けることで、現場に無理なくツールが定着するよう工夫しています。

メリット③:評価(Check)の徹底と効果測定

PDCAサイクルで最も疎かにされがちなのが、評価(Check)です。

多くの企業が、実行した結果を「なんとなく良さそう」と判断してしまい、次の改善に活かせないという課題を抱えています。

株式会社HIKEでは、定量的なデータ分析と定性的なフィードバックを組み合わせて、正確な効果測定を行います。

- 定量データの分析:売上、コスト削減率、作業時間の短縮など、具体的な数値データを用いて効果を測定

- 定性的なフィードバックの収集:現場スタッフからの意見や感想をヒアリングし、数値に表れない問題点を洗い出す

- KPIの設定と達成状況の確認:あらかじめ設定したKPIを基に、目標達成度を客観的に判断

特に、ITツール導入後の利用率や業務効率化の効果を、データで見える化することで、

「どの程度効果が出ているのか」を明確にしています。

メリット④:改善(Act)をサポートする継続的なフォローアップ

PDCAサイクルを一度回しただけでは終わらず、継続的に回し続けることが重要です。

しかし、改善(Act)を怠ることで、同じ課題が繰り返されてしまうことが多いのが実情です。

株式会社HIKEでは、改善をサポートするためのフォローアップ体制を整えています。

- 改善点の具体化:評価(Check)で見つかった課題を、具体的な改善策に落とし込む

- 小さな改善を繰り返す:大きな変更を加えるのではなく、小さな改善を積み重ねることで、リスクを抑えつつ効果を高める

- 次のPlanに反映:改善結果を次の計画(Plan)に反映させ、サイクルを継続的に回す

また、改善の効果を測定するための指標を設定し、定期的に進捗を確認することで、

クライアント様はPDCAサイクルを自社で回せる力を身につけることができます。

お気軽にお問い合わせください

株式会社HIKEに「ITコンサルティング」を依頼することで、貴社のニーズを丁寧に汲み取り、最適なツール、運用方法をご提案します。その後も、伴走型のサポート体制により、安心して業務を任せることが可能です。業務効率化・ITシステムの導入ををご検討中の企業様は、ぜひHIKEのサービスを活用してみてください。お問い合わせはいつでも歓迎です!

まとめと感想

ここまで、PDCAサイクルを業務改善に活用する方法を解説してきました。

Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善) の4つのステップを繰り返すことで、業務の質を向上させ、継続的な改善を実現できます。

特に、PDCAサイクルを効果的に回すためには、以下のポイントが重要です。

- 計画(Plan)を緻密に立てる

- 目標を数値化して具体的に設定し、達成基準を明確にすることで、評価がしやすくなります。

- 現場の意見を取り入れた現実的な計画を立てることが成功の鍵です。

- 実行(Do)中に記録を残し、進捗を確認する

- 計画通りに進めることを意識し、問題が発生した場合は柔軟に対応します。

- 実行中の記録を残すことで、評価(Check)が正確に行えます。

- 評価(Check)を定量・定性の両面から行う

- 数値データを基に客観的に評価し、現場の声を反映させることで、次の改善点が明確になります。

- 成功要因と課題を明確にすることで、再現性のある成功モデルを構築できます。

- 改善(Act)を早めに、小さく回す

- 改善を先送りせず、早めに小さな改善を繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながら成果を上げられます。

- 改善結果を次のPlanに反映させ、サイクルを継続的に回すことで、組織全体の成長に繋がります。

PDCAサイクルの効果

PDCAサイクルを活用することで、計画的に業務を進められるだけでなく、失敗から学び、次に活かすことができるため、

業務の質を向上させ、生産性を高めることが可能です。

- 業務の効率化:業務プロセスを見直すことで、無駄を削減し、作業効率をアップできます。

- 品質の向上:製品やサービスの品質管理にPDCAサイクルを適用することで、不良率の低減が期待できます。

- 迅速な意思決定:評価(Check)を基に、データに基づいた意思決定ができるようになります。

- 継続的な改善:小さな改善を繰り返すことで、継続的な業務改善を実現できます。

株式会社HIKEに頼むことで得られる効果

PDCAサイクルを効果的に回すためには、専門知識と経験が必要ですが、

「計画を立てても、うまく実行できない」「評価が曖昧で改善点が見つからない」という悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

株式会社HIKEにPDCAサイクルの導入支援を依頼することで、以下の効果が得られます。

- 課題を明確化するヒアリング力

- クライアントとの丁寧なヒアリングを通じて、曖昧な課題を明確な要件定義に落とし込み、緻密な計画(Plan)を作成します。

- 経営層の目標と現場の実情を踏まえた計画を立てることで、現実的かつ実行可能なPDCAサイクルを構築できます。

- 実行(Do)を支援する伴走型サポート

- 実行中の進捗管理とフィードバックを徹底し、問題が発生した場合は迅速に対策を講じることで、スムーズに進められます。

- 専門スタッフが現場の悩みに対応し、ITツールの導入や運用支援をサポートします。

- 評価(Check)と改善(Act)を徹底

- 定量データと定性的なフィードバックを組み合わせて、正確な効果測定を行います。

- 改善点を具体化し、次のPlanに反映させることで、サイクルを継続的に回すサポートを提供しています。

- 低価格・高品質なサービス

- 独自の「高度IT人材ネットワーク」を構築しているため、低価格で高品質なサービスを提供しています。

- コストを抑えつつ、効果的な業務改善が可能です。

- 伴走支援による定着化

- 導入後のフォローアップ体制を整えているため、PDCAサイクルを自社で回せる力を身につけられます。

- 顧客満足度が高く、リピート率は90%以上という実績が信頼の証です。

感想:PDCAサイクルの成功は継続と改善の積み重ね

PDCAサイクルは、1回で成功を収めるものではありません。

「Plan → Do → Check → Act」 を繰り返し、小さな成功体験を積み重ねることで、大きな成果を得られるのです。

私自身も、システムエンジニアとしてPDCAサイクルを日々回し続けていますが、最初はうまくいかないことも多かったです。

それでも、失敗を次に活かし、改善を積み重ねることで、確実に成果が見えてきます。

もし、PDCAサイクルを効果的に回したいけど、何から始めていいかわからない…と感じている方は、ぜひ株式会社HIKEにご相談ください。

伴走支援と専門知識を活かして、皆様の業務改善を成功に導きます。

執筆者

【公式】株式会社HIKE(ハイク) | HIKE.inc | IT化・デジタル化の強力なサポーター

株式会社HIKE(ハイク)| HIKE.inc です。さまざまな企業様のIT化・デジタル化・DXに寄り添い、共に歩むパートナーです。それぞれの領域に特化したプロフェッショナルが、相談・導入・運用・活用まで親身にサポートいたします。

株式会社HIKE:コーポレートサイト

https://www.hike-inc.com/